a16z Tiefenanalyse: Wie können dezentrale Plattformen profitabel sein? Preisgestaltung und Gebührenstrategien für Blockchain-Startups

a16z weist darauf hin, dass sorgfältig gestaltete Gebührenstrukturen nicht im Widerspruch zur Dezentralisierung stehen – sie sind vielmehr der Schlüssel zur Schaffung funktionaler dezentraler Märkte.

Vorwort

Web3 zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Vermittlern zu verringern, was potenziell die Gebühren senkt und den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten und Vermögenswerte gibt. Zum Beispiel liegen die Kosten für KI-Berechnungen bei Gensyn nur bei einem Bruchteil derer von AWS, während Drife verspricht, Fahrer von der 30%-Provision von Uber zu befreien.

Obwohl niedrigere Nutzerkosten verlockend klingen, ist die Festlegung von Gebühren und Preisen ein heikles Gleichgewicht, das Plattformen sorgfältig handhaben müssen. Die erfolgreichsten dezentralen Marktplätze können Gebühren nicht vollständig ablehnen; stattdessen kombinieren sie dezentralisierte Preisgestaltung mit durchdachten, wertschöpfenden Gebührenstrukturen, um Angebot und Nachfrage auszubalancieren.

In diesem Artikel erklären wir auf Basis unserer Forschung die Rolle von Preiskontrolle und Gebührenstrukturen in der Plattformökonomie und -governance; warum ein Null-Gebühren-Design zum Scheitern verurteilt ist, egal wie gut die Absichten der Entwickler sind; und wie Blockchain-Plattformen Preise festlegen sollten, indem sie unser neues Modell der „affinen Preisgestaltung“ verwenden, das auf dem Transaktionsvolumen basiert und einen Mechanismus zur Lösung des Widerspruchs zwischen privater Information und Marktabstimmung darstellt.

Plattformökonomie 101: Warum Preise und Gebühren wichtig sind

Der Erfolg oder Misserfolg digitaler Plattformen hängt davon ab, wie sie zwei zentrale Hebel steuern: Preiskontrolle und Gebührenstruktur (d. h. die Gebühren, die die Plattform von Verkäufern und Käufern für die Nutzung erhebt). Diese sind nicht nur Einnahmequellen, sondern auch Werkzeuge zur Verhaltenssteuerung und Marktdesign.

Die Preiskontrolle bestimmt, wer die Transaktionspreise festlegt. Uber verwendet beispielsweise einen zentralisierten Algorithmus zur Festlegung der Fahrpreise, um Angebot und Nachfrage sowie Konsistenz zu optimieren. Im Gegensatz dazu erlaubt Airbnb Gastgebern, Preise selbst festzulegen, gibt aber algorithmische Empfehlungen. Jedes Modell löst unterschiedliche Probleme: Zentralisierte Preisgestaltung sorgt für großflächige Koordination; dezentralisierte Preisgestaltung ermöglicht es Anbietern, private Informationen (wie Kosten, Qualität oder Differenzierung) in ihre Strategie einzubeziehen. Beide Modelle haben keine absolute Überlegenheit; ihre Wirksamkeit hängt vom Kontext ab.

Die Gebührenstruktur beeinflusst nicht nur die Einnahmen, sondern auch, wer teilnimmt und wie der Markt funktioniert. Der App Store von Apple erhebt bis zu 30% Gebühren, was das Angebot filtert und die Infrastruktur finanziert; das mag App-Entwickler verärgern, bleibt für Nutzer aber meist unbemerkt. Im Gegensatz dazu haben hohe Gebühren bei Ticketmaster Künstler und Fans zu anderen Kanälen getrieben. Am unteren Ende zieht Facebook Marketplace mit kostenlosen Inseraten Betrüger an, während einige nahezu gebührenfreie NFT-Plattformen mit minderwertigen NFTs überschwemmt werden, was die Nutzererfahrung verschlechtert. Sind die Gebühren zu hoch, verlassen Anbieter die Plattform; sind sie zu niedrig, sinkt die Qualität.

Viele Blockchain-Projekte haben sich für eine Null-Provisionsgebühr entschieden. Die Logik dahinter ist, dass die Entfernung der Wertabschöpfung durch die Plattform zu besseren Ergebnissen für Anbieter und Nutzer führt. Diese Sichtweise übersieht jedoch die Rolle sorgfältig gestalteter Gebühren im Marktgeschehen.

Gebühren sind nicht nur ein Mittel zur Gewinnerzielung, sondern auch ein Koordinationsmechanismus.

Das Spannungsfeld zwischen Information und Koordination

Im Zentrum des Plattformdesigns steht ein Widerspruch: die Nutzung privater Informationen der Anbieter versus die Koordination des Marktes zur Effizienzsteigerung. Unsere Forschung zeigt, dass das Zusammenspiel von Preiskontrolle und Gebührenstruktur bestimmt, ob dieser Widerspruch gelöst oder verschärft wird. Hier unsere Sichtweise:

Wenn die Plattform die Preise festlegt, kann sie das Angebot und den Wettbewerb zwischen einzelnen Anbietern leichter koordinieren. Da die Plattform jedoch die privaten Kosten der Anbieter nicht kennt, wirken sich die Preise oft nachteilig auf Anbieter und Käufer aus: Für einige sind sie zu hoch, für andere zu niedrig. Da die Plattform in der Regel eine Provision von jeder Transaktion nimmt, führt diese Ineffizienz zu Gewinnverlusten.

Wenn Anbieter die Preise selbst festlegen, können sie ihre tatsächlichen Kosten und Fähigkeiten widerspiegeln. Anbieter mit niedrigen Kosten können zu niedrigeren Preisen konkurrieren. Theoretisch führt dies zu besseren Matches und effizienteren Ergebnissen. Ohne Koordination kann dieser Ansatz jedoch nach hinten losgehen, was sich in zwei Szenarien zeigt:

1. Bei starker Konkurrenz, etwa bei hochgradig austauschbaren Produkten, entsteht ein „Race to the Bottom“. Anbieter mit höheren Kosten steigen aus, das Angebot sinkt, während die Nachfrage steigt – die Fähigkeit der Plattform, die Nachfrage zu bedienen, wird geschwächt.

2. Der Durchschnittspreis sinkt, was zwar den Verbrauchern zugutekommt, aber die Provisions-Einnahmen der Plattform direkt schmälert.

Ist der Wettbewerb zu schwach, etwa bei hochgradig komplementären Produkten, neigen Anbieter dazu, zu hohe Preise zu verlangen. Viele Unternehmen treten der Plattform bei, aber jede Plattform verlangt zu hohe Preise, was den Durchschnittspreis steigen lässt und Kunden vertreibt. Das ist kein theoretisches Konstrukt: 2020 testete Uber in Kalifornien das „Project Luigi“, das Fahrern erlaubte, die Preise selbst festzulegen. Das Ergebnis? Die Fahrer setzten die Preise zu hoch an, woraufhin Kunden zu anderen Plattformen wechselten. Nach etwa einem Jahr wurde das Projekt eingestellt.

Unsere Analyse zeigt, dass diese Ergebnisse keine Ausnahmen sind; sie sind Gleichgewichtsergebnisse unter Standard-Provisionsverträgen. Selbst optimierte Verträge dieser Art können zu anhaltenden Marktversagen führen. Die eigentliche Frage ist daher nicht, wie viel Provision eine Plattform verlangen sollte, sondern wie die Gebührenstruktur gestaltet sein muss, damit das System für alle Beteiligten funktioniert.

Wie mengenbasierte Gebührenstrukturen das Problem lösen

Unsere Forschung zeigt, dass eine gezielte Gebührenstruktur – konkret eine mengenbasierte „affine“ Gebührenstruktur – das Koordinationsproblem des Marktes elegant lösen kann, während die Möglichkeit zur Preisanpassung erhalten bleibt. Diese affine Gebührenmethode verwendet eine zweigeteilte Gebührenstruktur, bei der der Anbieter (Agent) an die Plattform zahlt:

1. Eine feste Grundgebühr pro Transaktion sowie

2. Einen variablen Anteil, der mit steigendem Transaktionsvolumen entweder zunimmt (Aufschlag) oder abnimmt (Rabatt).

Diese Methode wirkt sich je nach Kostenstruktur und Marktpositionierung unterschiedlich auf die Anbieter aus.

Am Beispiel eines dezentralisierten GPU-Marktplatzes: Die Kosten der Anbieter variieren stark. Einige Anbieter haben aufgrund fortschrittlicher Technologie, erneuerbarer Energien oder effizienterer Kühlung niedrigere Kosten, während andere höhere Kosten, aber möglicherweise bessere Zuverlässigkeit bieten. Im klassischen Provisionsmodell setzen Anbieter mit niedrigen Kosten bei starker Konkurrenz extrem niedrige Preise und gewinnen unverhältnismäßig große Marktanteile. Das führt zu den genannten Marktverzerrungen: Einige Anbieter steigen aus, das Handelsvolumen sinkt, und der Durchschnittspreis fällt.

In diesem Fall ist ein mengenbasierter Aufschlag optimal: Je mehr Kunden ein Anbieter bedient, desto höher wird die Gebühr pro Transaktion. (In Blockchain-Umgebungen können mengenbasierte Gebühren je nach Produkt anfällig für Sybil-Angriffe sein, sodass eine Art Verifizierung erforderlich sein kann.) Das wirkt als natürliche Bremse für aggressive Niedrigpreis-Anbieter und verhindert, dass sie den Markt auf unhaltbare Weise dominieren.

Umgekehrt ist bei moderatem oder schwachem Wettbewerb ein mengenbasierter Rabatt optimal: Je mehr Kunden ein Anbieter bedient, desto niedriger wird die Gebühr pro Transaktion. Das motiviert Anbieter, die Preise zu senken, um das Volumen zu steigern, und fördert wettbewerbsfähigeres Verhalten, ohne die Preise unter ein nachhaltiges Niveau zu drücken. Auf dezentralisierten sozialen Plattformen könnte das bedeuten, dass Content Creator, die mehr Interaktionen anziehen, niedrigere Gebühren zahlen und so motiviert werden, hochwertige Inhalte zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Der Clou der affinen Gebührenmechanik ist, dass die Plattform die Kosten jedes einzelnen Anbieters nicht kennen muss. Die Gebührenstruktur schafft die richtigen Anreize für Anbieter, sich anhand ihrer privaten Kosteninformationen selbst zu regulieren. Anbieter mit niedrigen Kosten können weiterhin niedrigere Preise als ihre teureren Konkurrenten verlangen, aber die Gebührenstruktur verhindert, dass sie den Markt auf Kosten des gesamten Ökosystems dominieren.

Wie funktionieren diese Mechanismen? Warum ist das so? Unsere mathematischen Simulationen zeigen, dass Plattformen mit richtig kalibrierten mengenbasierten Gebührenstrukturen mehr als 99% der theoretisch optimalen Markteffizienz erreichen können – und damit in unserem theoretischen Rahmen sowohl zentralisierte Preisgestaltung als auch Null-Provisions-Modelle deutlich übertreffen. Das schafft einen Markt:

- Anbieter mit niedrigen Kosten behalten ihren Wettbewerbsvorteil, dominieren aber nicht übermäßig den Markt;

- Anbieter mit hohen Kosten können weiterhin teilnehmen, indem sie sich auf Marktsegmente konzentrieren, die ihre differenzierten Produkte schätzen;

- Der Gesamtmarkt erreicht ein ausgewogeneres Gleichgewicht mit angemessener Preisdifferenzierung;

- Die Plattform generiert nachhaltige Einnahmen, während sie die Marktmechanismen verbessert.

Unsere Analyse zeigt, dass die optimale Gebührenstruktur von beobachtbaren Markteigenschaften abhängt, nicht von den privaten Kosteninformationen jedes Anbieters. Bei der Vertragsgestaltung nutzt die Plattform beobachtbare Signale – Preise und Servicevolumen – als Stellvertreter für versteckte Kosten, sodass Anbieter die Preiskontrolle auf Basis ihrer privaten Informationen behalten, während Koordinationsprobleme in vollständig dezentralisierten Systemen gelöst werden. Das macht affine Preisgestaltung praktisch, da die Plattform keine Kenntnis der internen Kosten jedes Anbieters benötigt, um sie umzusetzen.

Der Weg in die Zukunft für Blockchain-Projekte

Durch die Übernahme traditioneller Provisions- oder Null-Gebühren-Modelle haben viele Blockchain-Projekte sowohl ihre finanzielle Nachhaltigkeit als auch die Markteffizienz beeinträchtigt.

Unsere Forschung zeigt, dass sorgfältig gestaltete Gebührenstrukturen nicht im Widerspruch zur Dezentralisierung stehen – sie sind der Schlüssel zur Schaffung funktionaler dezentraler Märkte. Unser vorgeschlagener mengenbasierter Gebührenansatz bietet einen eleganten Mittelweg, der die Autonomie der Anbieter bewahrt und gleichzeitig die inhärenten Koordinationsprobleme dezentraler Märkte löst.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Nach Pectra kommt Fusaka: Der entscheidende Schritt von Ethereum in Richtung „unendliche Skalierbarkeit“

Das Fusaka Hard Fork ist ein bedeutendes Upgrade von Ethereum im Jahr 2025, das sich auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Ausführungseffizienz konzentriert. Es führt mit PeerDAS und acht weiteren zentralen EIPs insgesamt neun Kernverbesserungen ein, um die Datenverfügbarkeit und die Netzwerkleistung zu steigern.

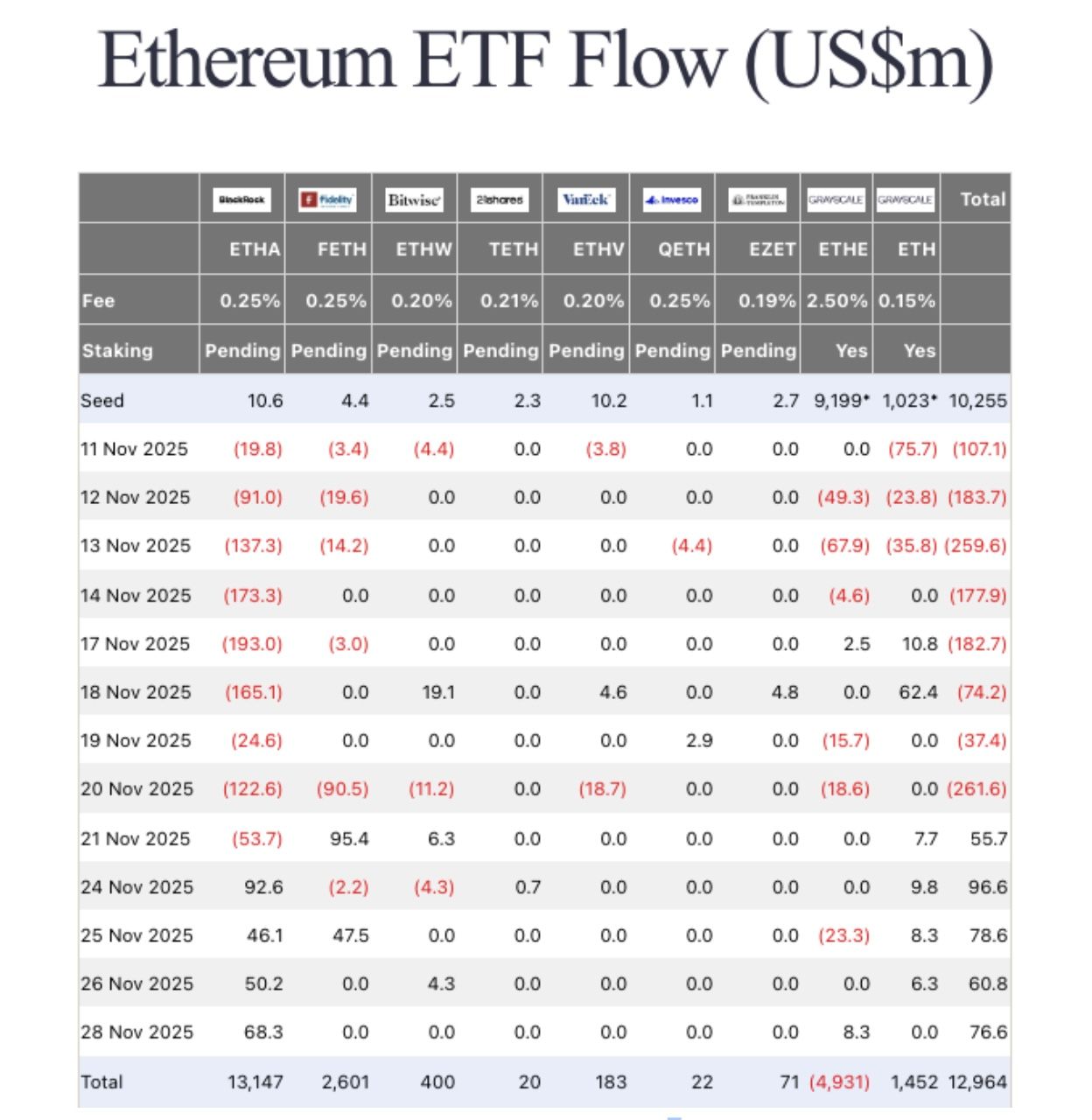

Ethereum-Preis fällt auf 3.030 $, da ETF-Abflüsse und Whale-Deleveraging den November dominieren

Der Ethereum-Preis schloss den November mit einem Rückgang von 21 % ab, aber die Positionierung am Derivatemarkt und die erneute Nachfrage von Walen deuten auf einen positiven Start in den Dezember hin.

CoinShares zieht US-Spot-ETF-Anträge für XRP, Solana und Litecoin vor der Nasdaq-Notierung zurück

Der europäische Vermögensverwalter CoinShares hat die SEC-Registrierungsunterlagen für die geplanten XRP-, Solana- (mit Staking) und Litecoin-ETFs zurückgezogen. Zudem wird der Vermögensverwalter seinen gehebelten Bitcoin-Futures-ETF einstellen. Der Rückzug erfolgt, während sich das Unternehmen auf einen US-Börsengang durch eine 1.2 Milliarden US-Dollar schwere SPAC-Fusion mit Vine Hill Capital vorbereitet. CEO Jean-Marie Mognetti erklärte in einer Stellungnahme, dass die Dominanz traditioneller Finanzriesen im US-Krypto-ETF-Markt zu dieser Strategieänderung geführt habe.