Digitaler Euro: Italien plädiert für eine schrittweise Einführung

Italien unterstützt das Digital-Euro-Projekt der Europäischen Zentralbank (EZB), stellt jedoch Bedingungen. Die transalpinen Banken begrüßen zwar diese Initiative zur digitalen Souveränität, fordern jedoch eine finanzielle Belastung, die über die Zeit verteilt wird. Angesichts hoher Investitionen möchte der italienische Bankensektor einen Budgetschock vermeiden. Wird diese Position auch bei anderen europäischen Ländern Anklang finden?

Kurz gefasst

Italien zwischen Enthusiasmus und finanziellem Pragmatismus

Der italienische Bankenverband (ABI) bekundete am Freitag während eines Presse-Seminars in Florenz seine Unterstützung für das Digital-Euro-Projekt. Marco Elio Rottigni, sein Generaldirektor, lobte diese Initiative, die er als „Konzept der digitalen Souveränität“ bezeichnete. Hinter diesem Enthusiasmus verbirgt sich jedoch eine große Sorge: das finanzielle Gewicht des Projekts.

„Die Projektkosten sind jedoch sehr hoch im Vergleich zu den Investitionsausgaben, die die Banken tragen müssen“, erklärte Rottigni. Italienische Institute fordern daher, dass diese Kosten über die Zeit verteilt werden.

Diese Forderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der europäische Bankensektor mit zahlreichen technologischen und regulatorischen Herausforderungen konfrontiert ist. Banken müssen bereits massiv in Cybersicherheit, regulatorische Compliance und die Modernisierung ihrer Infrastrukturen investieren.

Die italienische Haltung steht im Kontrast zu der einiger französischer und deutscher Banken. Letztere zeigen eine deutlichere Ablehnung, da sie befürchten, dass eine von der EZB unterstützte digitale Geldbörse Einlagen von Geschäftsbanken abziehen könnte. Diese Sorge ist nicht unbegründet: Eine massive Verlagerung von Einlagen auf den digitalen Euro könnte das traditionelle Geschäftsmodell der Banken untergraben.

Rottigni schlägt eine pragmatische Lösung vor: die Einführung eines „Dual-Ansatzes“. Diese Strategie würde den digitalen Euro der EZB mit digitalen Währungen kombinieren, die von Geschäftsbanken ausgegeben werden.

„Was Europa vor allem nicht tun darf, ist, den Anschluss zu verlieren“, betonte er. Diese Aussage spiegelt die europäischen Ambitionen angesichts der internationalen Konkurrenz wider, insbesondere aus China und den USA im Bereich der digitalen Währungen.

Ein ambitionierter Zeitplan trotz Hindernissen

Der EZB-Rat hat Ende Oktober nach zwei Jahren Vorbereitung den Übergang in die nächste Projektphase genehmigt.

Eine Pilotphase soll 2027 beginnen, eine vollständige Einführung ist vorläufig für 2029 geplant. Dieser Zeitplan hängt jedoch von der Verabschiedung europäischer Gesetzgebung im Jahr 2026 ab – ein Prozess, der komplex und politisch sensibel zu werden verspricht.

Die EZB hat bereits konkrete Schritte unternommen. Im vergangenen Monat wurden Rahmenverträge mit sieben Technologieanbietern abgeschlossen, darunter der auf Betrugserkennung spezialisierte Feedzai und das Sicherheitsunternehmen Giesecke+Devrient.

Diese Partnerschaften zielen darauf ab, innovative Funktionen wie die „Alias-Suche“ zu entwickeln. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, Zahlungen zu tätigen, ohne die technischen Details des Empfängers zu kennen, oder Zahlungen offline durchzuführen.

Der europäische Abgeordnete Fernando Navarrete, der die parlamentarische Überprüfung leitet, hat kürzlich einen Entwurf für einen Bericht vorgestellt, der eine vereinfachte Version des digitalen Euro befürwortet. Das Ziel: private Zahlungssysteme wie Wero, das von vierzehn europäischen Banken eingeführt wurde, zu schützen. Dieser Ansatz spiegelt das Bestreben wider, ein Gleichgewicht zwischen öffentlicher Innovation und dem Erhalt des privaten Ökosystems zu finden.

Über Europa hinaus prüfen derzeit 137 Länder und Währungsunionen, die 98 % des weltweiten BIP repräsentieren, die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung. Dieses globale Rennen verdeutlicht die strategische Bedeutung von CBDCs.

Christine Lagarde , Präsidentin der EZB, verteidigt das Projekt weiterhin als „Symbol des Vertrauens“ und als Instrument europäischer finanzieller Souveränität – trotz Kritik an Überwachungs- und Zentralisierungsrisiken.

Der digitale Euro steht an einem strategischen Scheideweg. Während Italien den Weg für eine bedingte Unterstützung weist, sieht sich das Projekt weiterhin erheblichen finanziellen, politischen und gesellschaftlichen Widerständen gegenüber. Die EZB muss nicht nur Geschäftsbanken, sondern auch die europäischen Bürger überzeugen.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

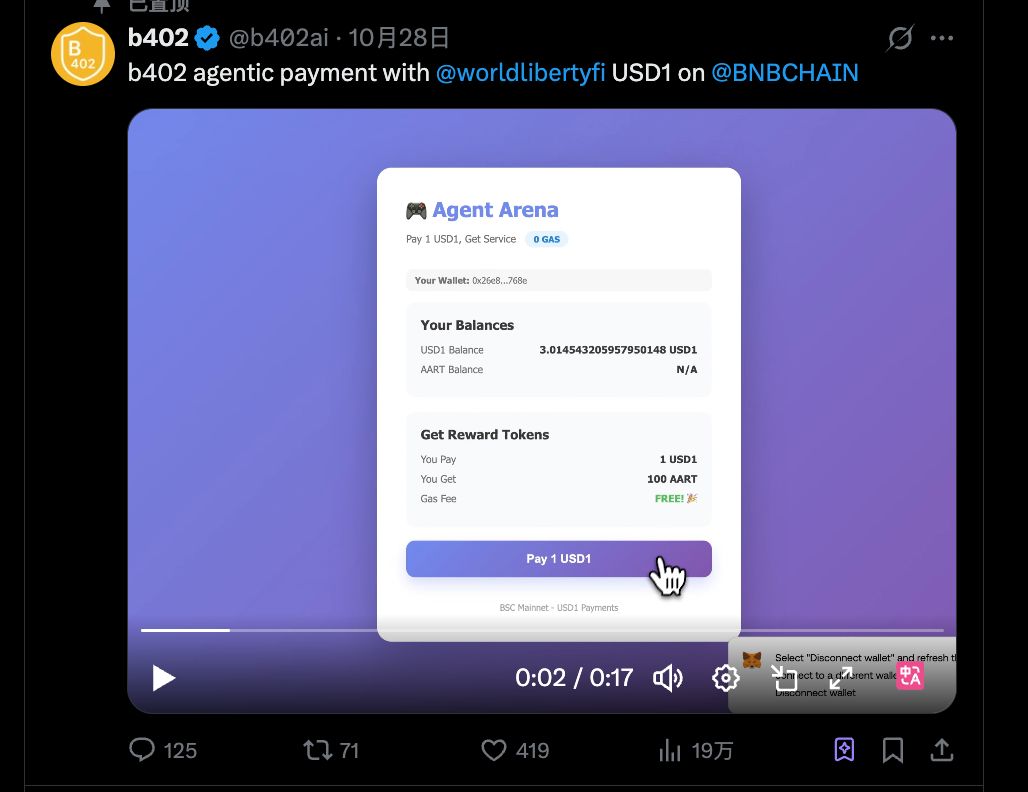

Analyse von b402: Von AI-Zahlungsprotokollen bis hin zu Dienstleistungsmärkten – Die Infrastrukturambitionen von BNBChain

b402 ist nicht nur ein Ersatz für x402 auf BSC, sondern könnte auch der Ausgangspunkt für eine noch größere Chance sein.

Shutdown lässt die Fed ohne wichtige Daten zurück, während die Schwäche am Arbeitsmarkt zunimmt

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Decred (DCR) Preisprognose 2025, 2026-2030: Wird DCR die 50-Dollar-Marke durchbrechen?