Un rapport technique national soudain a déchiré le masque de la « justice de l’application de la loi », révélant une opération de prédation d’actifs numériques méticuleusement planifiée sur cinq ans. 127 000 bitcoins, dont la valeur de marché est passée de 3,5 milliards de dollars à 15 milliards de dollars, ont changé de propriétaire, non pas par une simple saisie judiciaire, mais plutôt à la manière d’une « arnaque parfaite » orchestrée par des hackers d’État et maquillée par une procédure judiciaire. Ce duel ultime de « voleur contre voleur » ne concerne pas seulement une immense fortune, mais annonce aussi l’ère de l’« or numérique » où les crocs de l’hégémonie étatique s’étendent.

I. Décryptage de la chronologie : une récolte précise « voler d’abord, s’approprier ensuite » sur cinq ans

En apparence, il s’agit d’une vieille nouvelle : en octobre 2025, le Département de la Justice des États-Unis annonce en grande pompe la confiscation de 127 000 bitcoins détenus par le président du Prince Group du Cambodge, Chen Zhi. Pourtant, le rapport du National Computer Virus Emergency Response Center brosse une réalité tout autre.

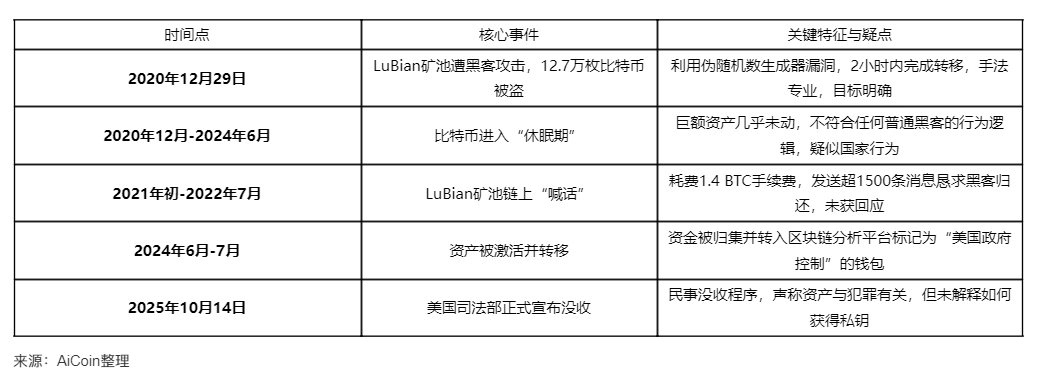

Le tableau ci-dessous révèle clairement que cette opération n’était pas fortuite, mais le fruit d’une planification minutieuse et coordonnée :

Analyse et zones d’ombre :

● Fonds illicites « endormis » : Aucun hacker au monde ne pourrait résister à l’envie de liquider une telle somme. Une « dormance » de près de quatre ans n’indique qu’une chose : l’attaquant visait un contrôle à long terme des actifs, et non un profit à court terme — preuve d’une patience stratégique étatique.

● Un « achat bas, annonce haute » parfait : Le gouvernement américain a pris le contrôle effectif des bitcoins en 2024, alors que le prix unitaire était d’environ 48 000 dollars, mais n’a annoncé la confiscation qu’en 2025, lorsque le prix a grimpé à 118 000 dollars. Il ne s’agit nullement d’une action judiciaire improvisée, mais d’une prédation de richesse parfaitement orchestrée, capturant toute la plus-value du cycle du bitcoin.

II. Le mythe de la « décentralisation » s’effondre face à la violence d’État

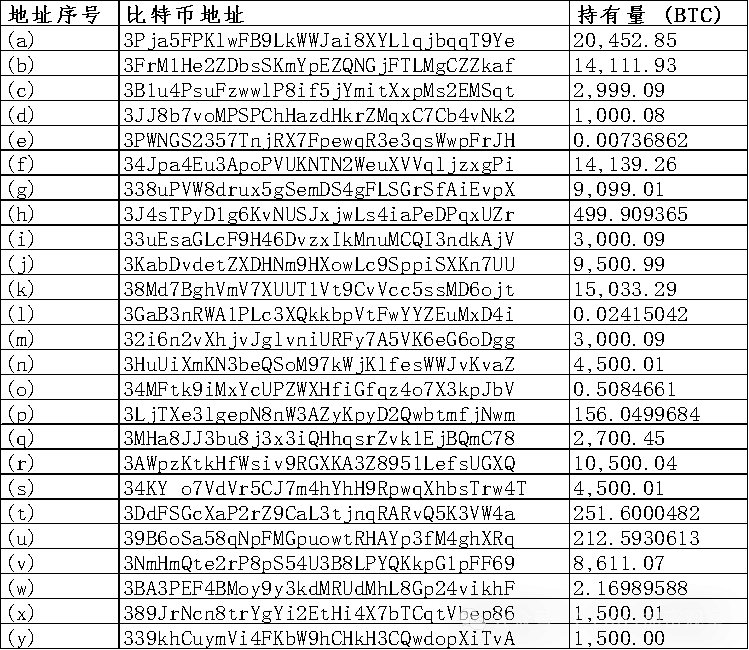

Le rapport dévoile des détails techniques encore plus effrayants : comment la soi-disant « forteresse numérique » a été pulvérisée de l’intérieur.

● Faille fatale : générateur de nombres pseudo-aléatoires (PRNG)

○ Sécurité théorique : Une clé privée bitcoin standard est un nombre binaire de 256 bits, soit 2²⁵⁶ possibilités (environ 1,16×10⁷⁷). Même un superordinateur mettrait plus que l’âge de l’univers pour la casser par force brute.

Source : Wallstreetcn

○ Effondrement en pratique : Le pool de minage LuBian utilisait le Mersenne Twister (MT19937-32), un générateur de nombres pseudo-aléatoires non sécurisé. Son entropie effective n’était que de 32 bits, réduisant le nombre de combinaisons possibles de niveau cosmique à environ 4,29 milliards (2³²).

○ Vulnérabilité extrême : Exploitant cette faille, un attaquant pouvait, à l’aide d’un superordinateur, parcourir toutes les clés privées possibles en environ 1,17 heure. C’est comme remplacer la serrure quantique d’un coffre-fort par un simple cadenas à quatre chiffres.

Source : Wallstreetcn

● La « trahison » de la transparence

Le registre public de la blockchain, combiné aux schémas de transaction spécifiques du Prince Group, a permis aux enquêteurs américains d’identifier et de suivre facilement la cible grâce à des algorithmes de clustering. L’ouverture du code, face à la puissance analytique d’un État, s’est révélée être une arme à double tranchant.

Lorsque la génération de la clé privée est défectueuse et que la puissance étatique maîtrise la faille technique, transférer des bitcoins devient aussi simple que d’opérer sur son propre compte bancaire. C’est ainsi que les États-Unis ont, dès 2024, pris le contrôle effectif des actifs, la « confiscation » n’étant qu’une formalité juridique a posteriori.

III. La double manœuvre de la « compétence extraterritoriale » et de la « confiscation civile »

Dans cette affaire, le Département de la Justice des États-Unis a réalisé un véritable tour de magie juridique, « blanchissant » avec succès des actifs issus d’un « vol entre criminels ».

● L’expansion illimitée de la « compétence extraterritoriale »

○ Les faits principaux et la nationalité du suspect sont tous deux cambodgiens. Les États-Unis ont revendiqué leur compétence en invoquant le « principe du lien minimal » (par exemple, l’utilisation possible d’infrastructures technologiques américaines).

○ Il s’agit d’un cas typique de « compétence extraterritoriale numérique », imposant la loi nationale américaine au-dessus de la souveraineté judiciaire d’autres pays, dans le but de dominer les règles de la finance numérique.

● Le piège procédural de la « confiscation civile »

○ Les États-Unis ont utilisé la procédure de confiscation civile, centrée sur une « action in rem » (contre la chose) plutôt que sur une « action in personam » (contre la personne). Le gouvernement n’a qu’à prouver par une « prépondérance de la preuve » (more likely than not) que l’actif est lié à un crime, sans avoir à prouver la culpabilité du propriétaire.

○ Renversement de la charge de la preuve : Le propriétaire de l’actif (Chen Zhi) doit prouver lui-même la « légalité » de ses avoirs, ce qui est extrêmement difficile en pratique. C’est un modèle de « condamnation sans procès », « confiscation d’abord, preuve ensuite », portant gravement atteinte à l’équité procédurale.

● Intention stratégique quant au sort des actifs

○ Selon la loi américaine, les produits du crime confisqués servent en priorité à indemniser les victimes américaines. Or, les victimes dans cette affaire sont probablement réparties dans le monde entier, ce qui pourrait priver les victimes internationales d’une indemnisation équitable.

○ Plus remarquable encore, en mars 2025, l’administration Trump a signé un décret pour établir une « réserve stratégique de bitcoin ». Cela signifie que les bitcoins confisqués pourraient ne pas être vendus aux enchères, mais intégrés directement au Trésor américain comme actifs stratégiques nationaux. Cela soulève des questions éthiques sur l’utilisation de la justice pour enrichir l’État.

IV. Dans la lutte pour le pouvoir de fixation des prix de l’« or numérique », les États-Unis lancent un « 11 septembre numérique »

Le transfert de propriété de ces 15 milliards de dollars en bitcoin ne doit pas être vu comme une simple action judiciaire. Il cache des intentions stratégiques bien plus profondes :

● Nature hégémonique, prédation de richesse : Sous prétexte de « lutte contre la fraude », il s’agit en réalité de « renflouer le Trésor ». Cette injection massive de bitcoin alourdira le bilan national américain d’un poids considérable d’« or numérique », étape clé de sa stratégie de « nationalisation des actifs numériques ».

● Établissement des règles, affirmation de l’hégémonie : Par cette affaire, les États-Unis déclarent au monde que, sur le champ de bataille des actifs numériques, le code appartient au code, mais l’hégémonie revient à l’hégémonie. Ils entendent montrer qui détient le pouvoir ultime d’interprétation et de contrôle sur les cryptomonnaies.

● Questionnement ultime sur le statut d’« or numérique » : Le bitcoin est considéré comme de l’« or numérique » pour sa rareté et sa décentralisation. Mais lorsque la machine étatique la plus puissante utilise failles techniques et outils juridiques pour s’en emparer systématiquement, il faut se demander : la prime ultime du bitcoin vient-elle du consensus du code, ou de la garantie potentielle de la violence d’État ?

Un avertissement retentissant pour les détenteurs mondiaux de cryptomonnaies

De la découverte de la faille en 2020 à la confiscation « légale » en 2025, les États-Unis ont mis cinq ans à jouer la boucle parfaite « découverte de la faille — contrôle technique — attente de la valorisation — régularisation procédurale ». Ce n’est pas seulement une tragédie pour le Prince Group, mais un avertissement assourdissant pour tous les détenteurs mondiaux de cryptomonnaies.

Quand l’hégémonie étatique montre les crocs, le paradis de l’« or numérique » n’est plus paisible. Ce casse-tête des 127 000 bitcoins n’est sans doute que la partie émergée de l’iceberg. Il oblige chaque acteur du marché à reconsidérer : entre sécurité technique, frontières juridiques et puissance étatique, où se situent réellement nos actifs numériques ?